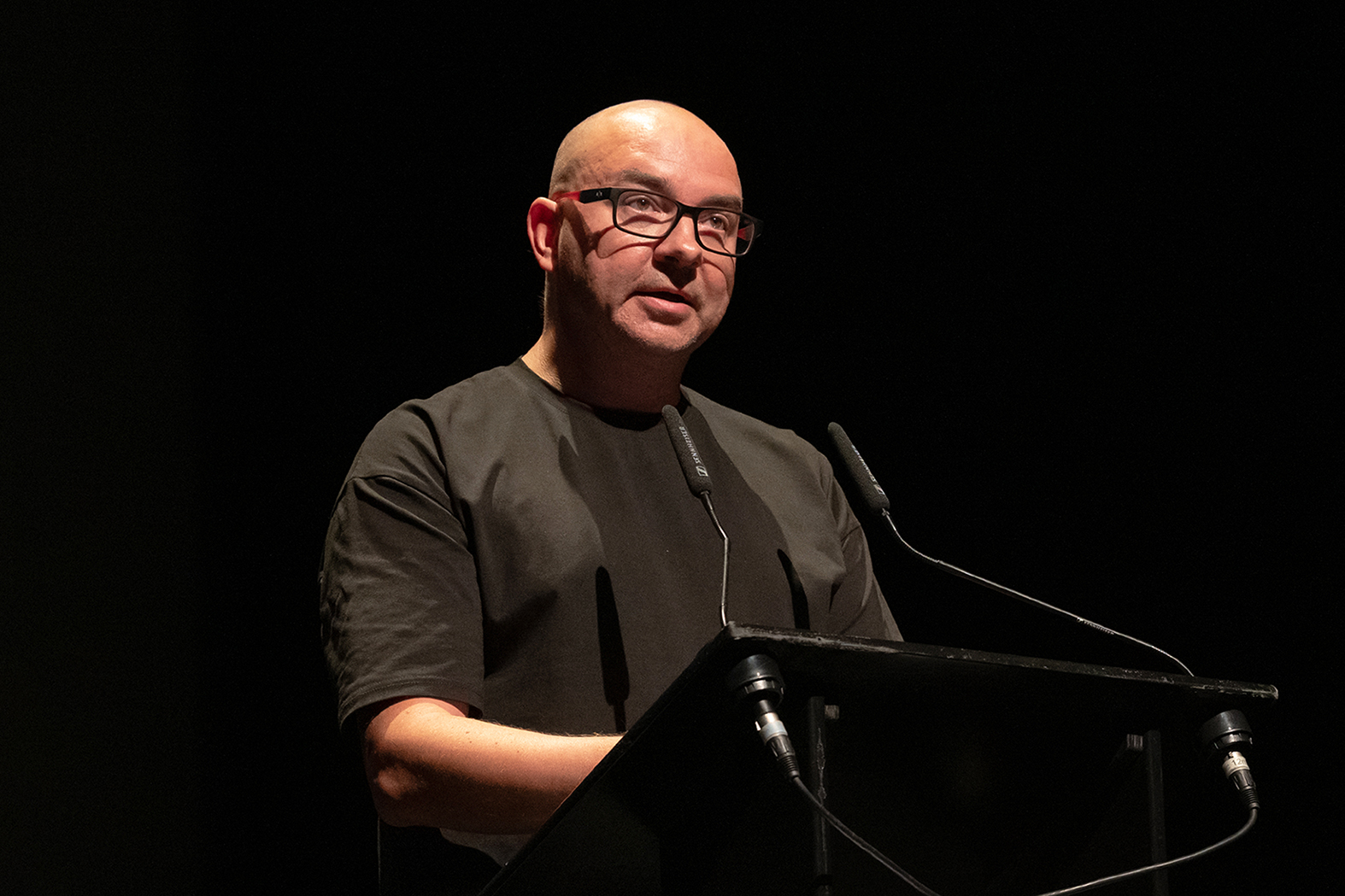

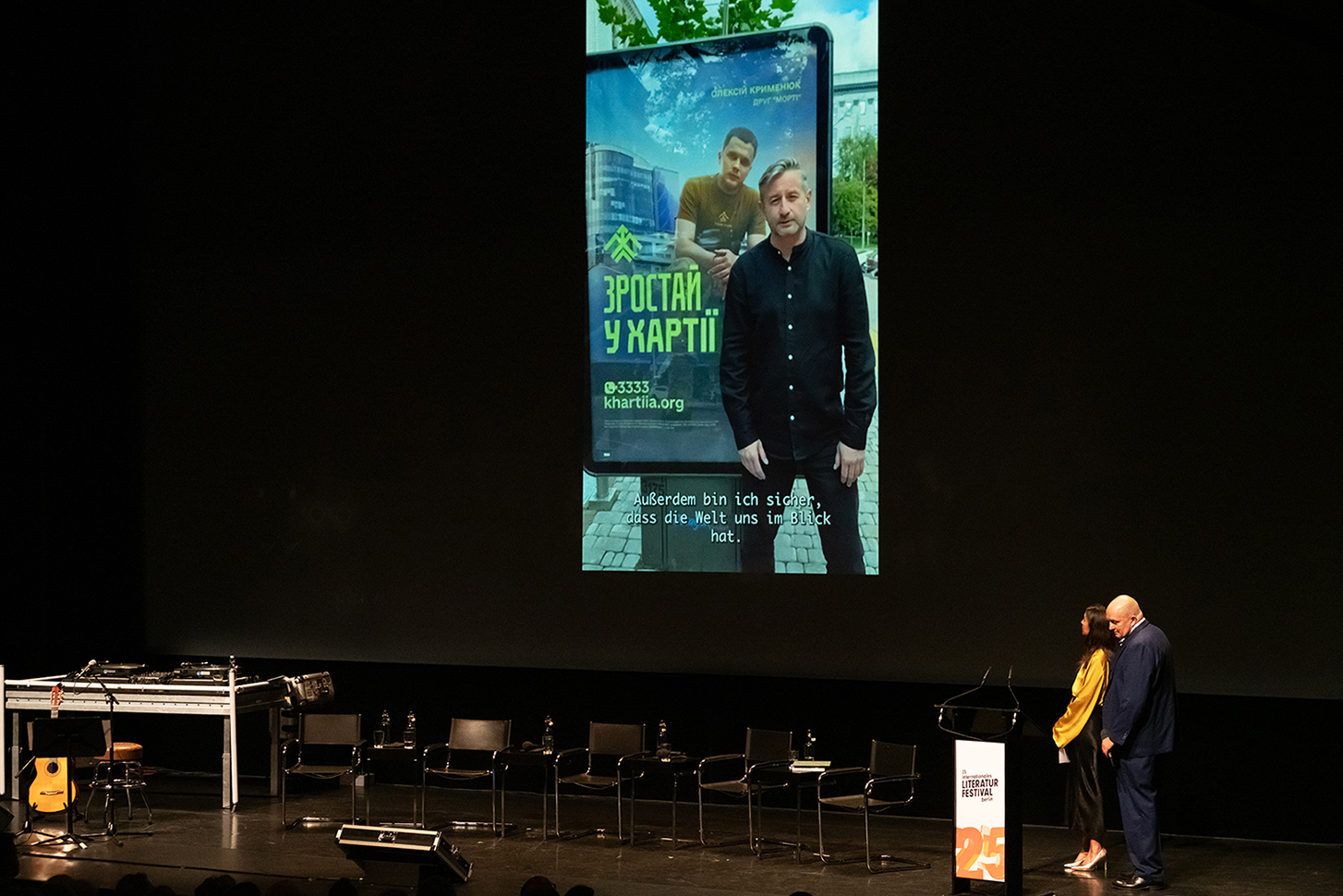

Keynote zum Solidaritätsabend für die Ukraine,

internationales literaturfestival berlin, Haus der Berliner Festspiele, 19. September 2025

Das Wort »Held« ist für uns nicht mehr pathetisch

Von Wolodymyr Jermolenko

Fotos: Erik Weiss

Dezember 2022. Wir sind in Cherson. Vor einem Monat ist die Stadt von der russischen Armee befreit worden. Acht Monate lang war sie besetzt gewesen. Acht Monate Terror, Verschleppungen, Folterkeller, Verwüstung. Nur drei, vier, fünf Kilometer von uns entfernt haben sich die Russen ans andere Ufer des Dnipro zurückgezogen. An diesem Abend treffen wir uns in der Oblast-Bibliothek von Cherson, benannt nach Oles Hontschar. Teile des Gebäudes sind beschädigt, aber es steht noch.

Wir, das ist eine Gruppe ukrainischer Schriftsteller und Philosophen. Vom Fluss herauf weht der Wind und mit ihm spüren wir die Nähe der Besatzer am gegenüberliegenden Ufer. Vielleicht sehen sie uns durch ihre »Geräte«. Die Einheimischen raten uns, dass wir uns von den Fenstern fernhalten sollen – russische Scharfschützen würden manchmal einfach wahllos auf Zivilisten schießen. Wiktorija Amelina ignoriert den Rat, tritt ans Fenster, dreht sich zu uns um und winkt ironisch. Tanja Teren und Katja Michalizyna versuchen vergebens, sie davon abzuhalten. Aber auch sie wissen, dass sowas bei Wika zwecklos ist. Sie spielt mit der Gefahr.

Ein halbes Jahr später wird Wiktorija sterben. Eine russische Rakete tötet sie in Kramatorsk am 27. Juni 2023, während sie in einem Restaurant gemeinsam mit kolumbianischen Autoren zu Abend isst. Genau dasselbe Restaurant, in dem wir wenige Monate zuvor, im Januar 2023, mit Deniz Yücel, dem Sprecher von PEN Berlin, zu Abend gegessen haben. Nur wenige Tage vor dem Raketenangriff im Juni hat Wiktorija noch aus ihren Gedichten gelesen, auf der Bühne des Book Arsenal. Ich habe ihren Auftritt am Klavier begleitet. Sie trug ein langes schwarzes Kleid.

Wiktorija war nicht sofort tot. Die Ärzte kämpften noch mehrere Tage um ihr Leben. Zunächst in Kramatorsk, dann in Dnipro. Wir versuchten, bei ihr zu sein, für sie da zu sein. Ihr Mann, Oleksandr, und wir, ihre Freunde. Tagsüber waren wir im Krankenhaus, abends im Hotel versuchten wir, irgendwie klarzukommen, machten Witze – so, wie es Wiktorija immer getan hatte – und taten so, als wüssten wir nichts vom Unvermeidlichen. Dann klingelte das Telefon von Sofia, ihrer Freundin. Dann war da nur noch Leere.

Im November 2023 wird die Hontschar-Bibliothek durch russischen Beschuss endgültig zerstört. Als meine Frau Tanja und ich wenige Wochen später durch Cherson laufen, sind die Viertel am Dnipro wie ausgestorben. Der Platz vor der Bibliothek ist leer, an einigen Stellen ragen die Heckteile von Blindgängern aus dem Boden. Über uns fliegt eine Drohne. Da sind nun nur wir beide, das Auto, das wir für die Soldaten hergebracht haben, und die Drohne. Sie ist das einzige bewegliche Objekt einer völlig erstarrten, zerstörten Welt.

Eine Welt, der das entzogen wurde, wofür sie geschaffen wurde. Der ihr Herzschlag genommen wurde.

Die Abwesenheit der anderen

Ohne unsere Toten wird es immer leer bleiben. Endgültig leer. In den Städten an der Front gehören die Geräusche des Krieges zum Alltag. Wie der Gesang der Vögel, das Rauschen der Autos auf den großen Straßen. Darunter mischt sich der Klang von Explosionen. Sind es Einschläge oder Abschüsse? – Manchmal schwer zu unterscheiden, wenn sie zu weit entfernt sind.

Doch nicht weniger schmerzhaft ist die Abwesenheit von Geräuschen. Eine zähe, unbewegliche Stille. Eine Stille, die sich nicht vertreiben lässt. Eine Stille, an die man sich anlehnen könnte – so hart ist sie geworden.

Eine solche Stille hören wir in den Dörfern, die es nicht mehr gibt. Kamjanka, Dowhenke in der Oblast Charkiw. Bohorodytschne, Dolyna im Donezker Gebiet. Posad-Pokrowske in der Oblast Cherson. Die Datschasiedlung des Dorfes Moschtschun in der Oblast Kyjiw. Dörfer mit ausgebrannten Häusern. Mit Dächern, die wie Tierskelette ausschauen. Verbranntes, verbogenes Eisen. Eine Stille, die vom Klang verrußten Metalls durchschnitten wird – von den Wellblechen, mit denen zerstörte Tankstellen bedeckt waren –, ihr gleichförmiges, wiederkehrendes Reiben aneinander, als wollte es uns noch immer etwas sagen.

In manchen dieser Dörfer leben fünf Menschen von ehemals achthundert. In manchen einige Dutzend. In manchen gar niemand mehr.

»Die Hölle – das sind die anderen«, sagte Sartre. »Die Hölle – das ist die Abwesenheit der anderen«, sagen wir. Das Fehlen ihrer Stimmen, das Fehlen ihres Lachens, das Fehlen ihrer genervten Bemerkungen, das Fehlen ihrer misslungenen Witze.

Manchmal gehen uns Menschen auf die Nerven, manchmal sind sie wirklich unerträglich, manchmal wünscht man sich, dort zu sein, wo sie nicht sind. Aber in diesem Krieg geraten wir von Zeit zu Zeit an Orte, wo sie wirklich nicht mehr sind – für lange, vielleicht für immer. Und nichts ist unerträglicher als ihre Abwesenheit, nichts unerträglicher als diese tödliche Stille, nichts unerträglicher als leblose Dinge ohne Lebewesen, als eine Geografie, in der es keine menschliche Stimme mehr gibt. Die Hölle – das ist die Abwesenheit von Anwesenheit.

Das radikal Böse

Die Sowjetunion war einer derjenigen Staaten, die den Zweiten Weltkrieg begannen – aber im Unterschied zum nationalsozialistischen Deutschland hat sie ihn nicht verloren. Für die westliche Welt war das Jahr 1945 der Sieg des Guten über das Böse; für uns war es der Sieg des Bösen über ein anderes Böses.

Einige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs veröffentlichte Hannah Arendt eines der wichtigsten Bücher des 20. Jahrhunderts – Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Darin spricht sie unter anderem davon, dass der Totalitarismus auf dem gründet, was Arendt das »radikal Böse« nennt. Das radikal Böse – das ist das, was Menschen austauschbar macht. Überflüssig. Solche, die man aus ihrem Platz herausreißen und irgendwo anders hin versetzen kann. Solche, deren Tod niemand bemerken soll – weil auch ihr Leben niemand bemerken soll.

Tyranneien sind stark, wenn sie alle in Angst halten. Sie erzeugen diese Angst, indem sie beweisen, dass sie über unser Leben verfügen – und vor allem über unseren Tod. Tyrannen glauben, dass sie bestimmen werden, wann wir sterben. Sie wollen, dass jeder denkt, unser Tod gehöre ihnen.

Das Böse wird selbstsicher, wenn es sich wiederholt. Wenn auf ein Verbrechen keine Strafe folgt. Dann beginnt es allen zu beweisen, dass seine Verbrechen in Wahrheit Strafen für die Verbrechen anderer seien. Es will uns überzeugen, dass die Opfer Täter und die Täter Opfer sind. Es will sein Verbrechen als höchste Gerechtigkeit verstanden wissen.

Putins Russland führt nicht nur Krieg gegen die Ukraine. Es führt Krieg gegen die Realität. Es führt Krieg gegen die Gerechtigkeit. Es führt Krieg gegen eine Welt, in der die Worte gut und böse eine Bedeutung haben. Wo sie nicht entwertet und nicht vertauscht werden.

Putin will, dass Europa verschwindet – nicht nur als politische Realität, sondern auch als Werte-Realität. Europa möchte möglichst wenig Risiken eingehen und so die Welt sicherer machen. Putins Russland ist bereit, größere Risiken einzugehen, erhöht mit jedem Tag den Einsatz, macht die Welt gefährlicher.

Die Angst, Russland zu provozieren, provoziert Russland. Wenn du in einem Kampf mit jemandem, der die Risiken ständig erhöht, die Risiken immer nur vermeidest, wirst du verlieren. Doch Putin will noch etwas Größeres zerstören: Er will den Glauben Europas an sich selbst zerstören. Und das gelingt ihm bisher. Europa gleicht einem Ertrinkenden, der in Verzweiflung untergeht. In Zwietracht.

Trotz und Glaube

Im Gegensatz zu Václav Havels »Macht der Machtlosen«, ähnelt Europa immer mehr einem Kontinent der Ohnmacht der Mächtigen. Warum? Weil es keinen Glauben gibt. Doch Glauben findet man im Widerstand. Glaube wird aus dem Unmöglichen geboren. Trotz des Krieges erleben wir eine Blüte der ukrainischen Kultur. Wie kann das sein? Weil Kultur kein Überbau ist, sondern die Struktur selbst. Sie hilft uns zu überleben, hilft uns, wir selbst zu sein. Sie hilft uns trotz der Gefahren, die grundlegenden menschlichen Werte weiterhin zu verfolgen und hochzuhalten. Leben trotz Tod. Liebe trotz Schmerz. Freude trotz Leid. Das ist eine Kultur des »Trotzes«.

Im Unterschied zur physischen Welt gibt es in der geistigen Welt kein Gesetz der Energieerhaltung. Kraft in ihr ist nicht die Folge arithmetischer Gleichungen. Sie erscheint oft dann, wenn man sie am wenigsten erwartet.

Heute hilft Europa der Ukraine – aber auch die Ukraine hilft Europa. Sie hilft Europa, seinen Sinn wiederzufinden, dessen tiefere Bestimmung im Widerstand gegen Tyranneien liegt. Das ist der Ursprung der Europäischen Union. Europa selbst war imperialistisch und weiß, was es heißt, auf der Seite des Bösen zu stehen – und dann auf die Seite des Lichts zu wechseln. Was es heißt, Tyrann zu sein – und dann diese Tyrannei zu überwinden.

Ein Held – das ist derjenige, der dem die Stirn bietet, der stärker ist als er. Weil ihn der Glaube an das Unmögliche trägt. Das Wort »Held« ist für uns nicht mehr pathetisch. Es ist pragmatisch geworden. Wir fordern heraus, was stärker scheint als wir. Wir gewinnen Kraft, indem wir tun, was zuvor unmöglich schien.

Darum sagen wir: Ehre der Ukraine. Ehre den Helden.

* Wolodymy Yermolenko, 1980 in Kyjiw geboren, Philosoph und Essayist. Er ist Präsident des PEN Ukraine und einer der bedeutendsten Intellektuellen des Landes.

Eröffnungrede von Deniz Yücel: »Wir sind nicht neutral«

Grußbotschaft von Serhij Zhadan: »Alles ist vom Krieg gezeichnet«

Eine gemeinsame Veranstaltung mit

Mit freundlicher Unterstützung von