Festrede von A.L. Kennedy auf dem Kongress des PEN Berlin, 16. Dezember 2023

Tut mir leid, dass alles scheiße ist

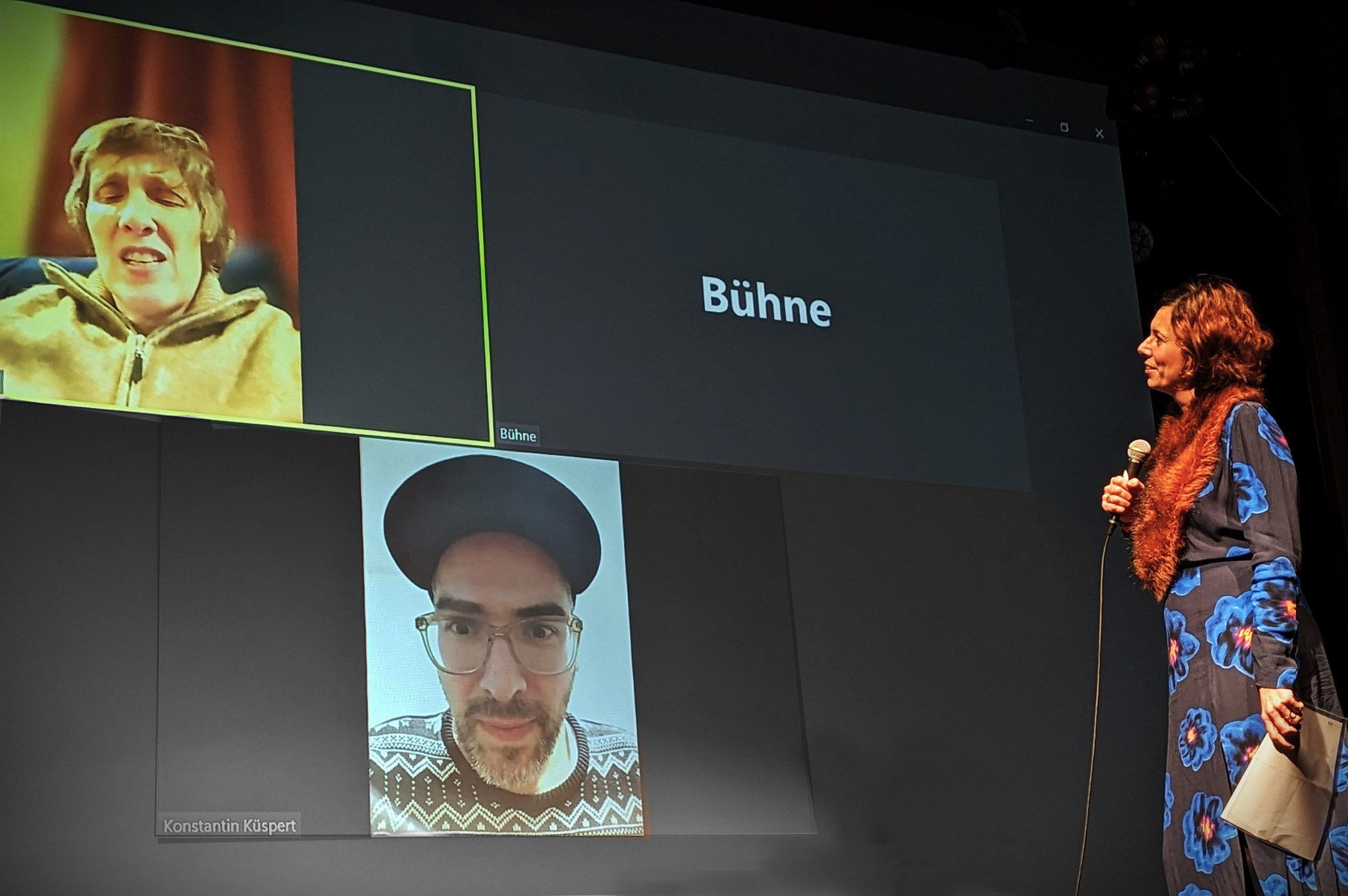

Die Schriftstellerin A. L. Kennedy hielt am 16. Dezember 2023 die Festrede beim Kongress »Mit dem Kopf durch die Wände« des PEN Berlin im Festsaal Kreuzberg. Aber nur in digitaler Form, denn sie war, wie wir in unserer Pressemitteilung bekannt gegeben haben, in London gestrandet.

Das ist meine dritte Rede in diesem Herbst – und weil Sie der PEN Berlin sind, eine Organisation, die Schriftsteller:innen verteidigt, möchte ich gern ganz persönlich über das Schreiben sprechen: Warum schreiben, warum Autor:innen, warum tun wir, was wir tun? Warum besitzen wir – manchmal – das Privileg hörbarerer Sprache? Warum wollen uns die Feinde der Demokratie und der Humanität so oft vernichten?

Ich will nicht sagen, dass ich oder meine Schriften besonders herausragend sind – ich spreche ganz allgemein über Schriftsteller:innen und Schreiben. Warum soll man sie verteidigen? Wir können eloquent sein, aber Eloquenz an sich – ist die schon wertvoll? Sie kann schließlich auch Schaden anrichten …

Ein Beispiel also: Der Umgang der britischen Regierung mit Covid war die übliche Katastrophe; unsere politische Elite benahm sich wie eine Besatzungsmacht und forderte uns auf, uns gegenseitig zu entsorgen. In dieser so wichtigen Zeit ließ uns der öffentliche Diskurs mit unseren oft berechtigten Ängsten, mit unserer Wut und Verzweiflung allein. Infolgedessen glauben inzwischen etwa zwei Drittel aller Britinnen und Briten nicht mehr, dass unsere Regierung für uns arbeitet. Das beschädigt unsere Demokratie noch mehr. Das Vertrauen in die Demokratie zerbricht immer dann, wenn die Macht missbraucht wird, die Wähler:innen den Politiker:innen übertragen, und die Kritik an ganz bestimmtem Versagen verschwimmt dann zur Kritik an der Demokratie selbst. Je mehr Menschen, die das öffentliche Vertrauen missbrauchen, sich Regierungsmacht aneignen – wobei ihnen geringe Wahlbeteiligungen des desillusionierten Wahlvolks noch helfen –, desto mehr fühlen sich in Regierungen nur noch diese Missbrauchstäter wohl und zu Hause. Die Gesellschaft wird instabil, menschliche Möglichkeiten werden verschwendet, der öffentliche Diskurs wird so verzerrt und verfälscht, dass die Bedeutung von Begriffen wie Chaos, Vergeudung, Schmerz sich allmählich auflöst.

Doch aus 30-jähriger Erfahrung weiß ich, dass Autor:innen, die wahrhaftig, ehrbar und handwerklich professionell arbeiten, sich der Ungleichheit, der Entstellung von Freude, der Unterdrückung von Kreativität und dem Raub von Leben entgegenstemmen. Selbst in der Fiktion arbeiten wir hart daran, Figuren nahezubringen, unmöglich nah. Auch virtuelle Nähe fördert Empathie und Verbindung, sogar in Zeiten verordneter Distanz.

Ich lernte, wie es im Gefängnis riecht

Zu Beginn meiner Autorinnenlaufbahn habe ich mit Menschen gearbeitet, die andere oft verachten – Behinderte, Arme, körperlich oder seelisch Erkrankte, Sterbende, Junge, Alte, Suchtkranke, Gefangene, Straftäter:innen – »nutzlose Esser«, Unglückliche, Außenseiter:innen, denen Trost und Wärme vorenthalten werden. Doch ich lernte. Sie alle waren Menschen. Jeden Tag lernte ich, in Gebäuden, wo die Beschäftigten ihr Bestes taten, aber nichts richtig funktionierte, und in Gebäuden, wo selbst die Beschäftigten nicht richtig funktionierten: Alle Menschen sind Menschen.

Oft war ich zwischen den verschiedenen Arbeitsplätzen stundenlang und meilenweit unterwegs. Ich war immer erschöpft. Aber ich lernte, dass Erschöpfung nicht das schlimmste Gefühl ist. Ich lernte, dass meine Version des Pleiteseins für die meisten meiner Kunden, meiner neuen Autor:innen, schon einen Aufstieg bedeutet hätte. Ich lernte, wie es im Gefängnis riecht.

Und ich lernte Schreiben – dass Fiktion nicht funktioniert, wenn ich die Menschen, die ich mache, nicht liebe. Ich muss sie nicht mögen, aber Liebe ist unerlässlich. Und wenn ich die Leser:innen nicht liebe – diese Fremden, für die ich so hart und lange arbeite –, dann werde ich nicht gut genug arbeiten, um sie zu erfreuen und in ihnen zu klingen. Liebe half.

Erschöpft und regelmäßig krank lernte ich, dass sich nur auf eine Weise mit dem Chaos der chaotischen Versorgung und den chaotischen Zuständen und den Menschen mit chaotischem Leben, chaotischen Körpern und Seelen umgehen ließ: indem man das naheliegende Liebevolle tat. Alles mochte flexibel sein, aber nicht die Liebe. Diese Menschen, diese Schreibenden, die vielleicht so ganz anders klangen und wirkten als ich, die manchmal nicht einmal schreiben oder lesen oder sprechen konnten – die hatten dennoch Stimmen. Meine Aufgabe war es, ihnen aufs Papier zu helfen. Dort errangen sie die Bedeutung, die Macht und Aufmerksamkeit, die wir Autor:innen für selbstverständlich halten. Ihr Schreiben brachte sie ihren Leser:innen näher. Einige Leser:innen empörte diese Nähe, sie fühlten sich schuldig oder verstört – was mich überraschte – manche waren erfreut.

Schriftsteller:innen sind eigenartige Menschen

Ich half also Menschen, Worte zu verwenden, um andere zu erreichen, während ich zugleich dasselbe lernte, und ich vergaß nie, welche intime Macht darin wohnt. Ich vergaß nie, dass alle Menschen Menschen sind, dass alle Menschen eine Stimme, alle eine Geschichte haben. Und in all dem Wirrwarr und der Anstrengung ließ mich nur durchhalten, dass ich auf Liebe hinarbeitete – und auf Freude. Nichts macht mehr Freude als ein Mensch, der endlich Vertrauen fasst und entdeckt, was er oder sie sagen will, sein will. Ich war Anfang zwanzig und sah Tod, Unrecht, unnötige Sorgen und Würdelosigkeit – aber auch Freude.

Schriftsteller:innen sind eigenartige Menschen – exzentrisch, maßlos (ich bin keine angenehme Zeitgenossin), doch wir sind mit diesem liebevollen, freudvollen Prozess verbunden, der uns an unsere gemeinsame Menschlichkeit gemahnt. Wenn wir den Anforderungen dieses Prozesses genügen, dann bereitet es uns Freude, und autoritäre Herrscher:innen hassen uns. Dann arbeiten wir Tag für Tag im Wurzelwerk der Demokratie, wir nähren sie Wort für Wort für Wort.

Organisationen wie PEN haben autoritäre Herrschaft, undemokratische Regime, die Unterdrückung von Autor:innenstimmen, jedes Verbot freier Rede immer herausgefordert und bekämpft. Vielleicht vergessen wir manchmal, dass das Wesen des Schreibens auch ein Freund der Demokratie ist.

Als PEN 1921 in Großbritannien gegründet wurde, waren autoritäre Bewegungen genauso im Aufwind wie heute. Eine wiedererstarkte britische Oberschicht hatte wie heute unverhältnismäßig viel Macht und war von der Vorstellung beseelt, dass Glück und Wohlstand von Blut und Boden vorherbestimmt sind, dass Privilegien gar keine Privilegien, sondern gottgegebenes Recht sind. Eine Gruppe prominenter Schreibender unternahm etwas, um Autor:innen zu verteidigen – professionelle Lügner:innen, wenn Sie so wollen. Ich glaube, das taten sie wegen der zentralen Wahrheiten unseres Tuns: Alle Menschen sind Menschen, alle haben eine Stimme, die Welt ist kompliziert und braucht Barmherzigkeit, ein gutes Leben findet den Weg, indem es das naheliegende Liebevolle tut. Es klingt schwach, ungewohnt, sogar seltsam, wenn ich es so ausspreche – aber Liebe ist die stärkste Kraft. Es gereicht Großbritannien zur ewigen Schande, dass PEN, würde die Organisation heute gegründet, kräftezehrend kontrovers wäre, als ausländische Seuche verdammt würde, als Beispiel einer selbstherrlichen intellektuellen Elite.

Dabei können unsere Worte in der Hölle das lebensrettende Geheiminis sein, die unsichtbare Hoffnung, die auch von der Folter nicht aufzudecken ist. In der Fiktion schaffen wir überzeugende Figuren, die für die Leser:innen gemacht sind wie keine real existierende Person. Damit erschaffen wir intime, wirksame Mitgefühl-Maschinen. Wir können ein Herz nach dem anderen verändern – unsere schwierige Aufgabe ist es, diese Veränderung in Richtung Liebe zu drehen.

Wir leben in einer dunklen Zeit verstümmelter Kinder und verbrannter Hoffnungen

Auch in einer Welt voll widerstreitender Narrative, absichtlicher Verwirrung, Propaganda und Reframing und psychologisch konstruierter, zielgruppenorientierter Verlautbarungen schreiben wir weiter. Wirkungsvolle Literatur sagt alles Mögliche, impliziert aber immer auch: Menschen sind Menschen; wir haben viele Differenzen, aber auch wunderbare, erschreckende, fragile und mächtige Gemeinsamkeiten. Und von einem Geist zum anderen sagen wir: Hier bin ich. Du bist nicht allein. Ich wusste, du könntest diese Schönheit brauchen, die ich voller Hoffnung für dich geschaffen habe.

Wir leben in einer dunklen Zeit verstümmelter Kinder und verbrannter Hoffnungen, von Macht ohne Mitleid oder auch nur Verstand, von Straflosigkeit für die Bösen und Strafe für die Schuldlosen. Doch wenn wir verzweifeln, geben wir uns auf einem der wenigen Felder geschlagen, auf dem auch die Schwächsten gewinnen können: auf dem Feld der Fantasie, wo Individuen und Gemeinschaften eine bessere Zukunft planen können. In der Ära der Klimakrise bedeutet die Aufgabe dieses Raums und dieser Imaginationsenergie das Ende unserer Gattung.

Doch wir müssen auch neue Herausforderungen erkennen und überwinden. Sonst werden die Infrastrukturen, mit denen Informationen verbreitet und kreative Schöpfungen von Mensch zu Mensch geleitet werden, auf jeden menschlichen Eingriff, auf Kreativität, auf die menschliche Existenz selbst so feindlich reagieren, dass wir alle dadurch bedroht sind. Maschinen, die im Zusammentreffen von KI und Spätkapitalismus entstehen, werden die Kommunikation von Seele zu Seele zunächst irrelevant und dann überflüssig machen.

Dieser Angriff auf die Expertise der Ideen, die Kohärenz der Narrative und Empathie überhaupt findet nicht allein in Großbritannien statt. Ungezügelte neue Medien haben es geschafft, die alten Medien weltweit zu beschädigen, zu erodieren, zu verdrängen. Demokratische Institutionen, Unternehmen und Individuen sind gleichermaßen diesem bösartigen psychologischen Einfluss ausgesetzt, und bisher gibt es global nur kaum merkliche demokratische Reaktionen darauf.

Unterstützt Redefreiheit eine Vielfalt der Stimmen – oder das Recht zur Lüge?

Viele von uns haben hochglänzende Beschleuniger des stochastischen Terrors zu Hause, in unseren Schlafzimmern, unseren Hosentaschen. Wir sind nirgendwo sicher, wo das Internet uns erreichen kann. Organisationen, welche die Redefreiheit verteidigen, kämpfen nicht mehr nur gegen gewaltsame Unterdrückungsmethoden, sondern auch gegen maßgeschneiderte Propagandanarrative, die alles durchdringen sollen. Wenn die Rede- und Meinungsfreiheit überleben soll, müssen wir definieren, was sie ist – wie wir es nach dem Zweiten Weltkrieg getan haben. Unterstützt Redefreiheit eine demokratische Vielfalt der Stimmen, das Recht, sich auszudrücken – oder das Recht zur Lüge, zur Verleumdung und Beleidigung ohne Grenzen und Konsequenzen?

Die algorithmische Verstärkung von Falschinformationen, Desinformation und Propaganda ist inzwischen erschreckend wirkungsvoll. Wie Mark Twain sagte: Der Unterschied zwischen einer Katze und einer Lüge ist, dass die Katze nur neun Leben hat. Und wir wissen ja alle, wie gut Katzen online gedeihen. Vom Talmud über die griechische Mythologie quer durch die Geschichte menschlicher Zivilisation haben wir anerkannt, dass boshafte falsche Rede schädlich ist und Maßnahmen dagegen ergriffen. Doch im 21. Jahrhundert haben wir der Bosheit gestattet, sich auszubreiten. Das verletzt und tötet jeden Tag Menschen, die Menschen sind.

Organisationen wie PEN werden gebraucht, um einen Kontext zu schaffen, in dem menschliche Werte florieren können. Wertvolle Literatur, runde Erzählungen gewöhnen uns an vollständige Gedanken, an Lügen, die als Lügen markiert sind, und an Wahrheiten, die als solche erklärt werden, an die Komplexität und Gefährlichkeit und Erhabenheit unserer menschlichen Spezies. Als Schriftsteller:innen müssen wir die Ideen der Freiheit und der Rede nuanciert und vernünftig ausmalen – so wie auch viele Gesetze zur Redefreiheit nuanciert und vernünftig klingen. Doch Gesetze können auch verwendet werden, legitime Äußerungen zu unterdrücken, und je mehr Menschen man verleumdet, umso schwieriger ist es für die Strafverfolgung perverserweise, Geschädigte zu benennen.

PEN muss Schreibende und menschliche Erzählungen aber auch auf andere Weise vor Technologie schützen. KI ist eine echte Bedrohung, die noch weitgehend unbeantwortet ist. Die massenhaft produzierten, detailliert programmierten Plagiatsmaschinen wie ChatGPT und alle anderen bedrohen ganz grundsätzlich die Arbeitsfähigkeit von uns Schriftsteller:innen. Maschinelles Lernen ohne jede wohlmeinende Beschränkung, trainiert mit den enteigneten schöpferischen Werken von Künstler:innen und Schreibenden, sucht jetzt alle Sphären menschlicher Kreativität heim – erntet ab, zerhackt und vermengt, setzt neu zusammen.

Ausgebildet durch rassistische Vorurteile, kulturelle Klischees, die sexistischen Vorgaben der Pornografie und eine Aufmerksamkeitsökonomie, die in erster Linie auf die Erzeugung von Stress, Empörung, Wut und Angst basiert, stellt KI ein Problem für die Menschheit im Ganzen dar. Sie könnte Schriftsteller:innen aussterben lassen. Der jüngste Sieg der US-amerikanischen Autor:innen ist nur die erste Episode in einem ungeheuren und verzweifelten Kampf. PEN muss offene Unterdrückung durch menschliche Akteur:innen bekämpfen, aber sich auch gegen interesselose, amoralische Mechanismen zur Wehr setzen, deren Einsatz das Schreiben von Menschen für Menschen überwältigen und verdrängen will.

Es wird immer Äußerungen geben wie: Wenn so viele Menschen leiden und unser Planet zugleich verbrennt und ertrinkt und alles immer noch schlimmer wird – warum sollen wir über die Rettung von Gedichten oder Dichter:innen reden und nicht über das Baby, das Nahrung braucht?

Ich sage nicht, dass wir das Baby ignorieren sollen. Gebt dem Baby Nahrung. Natürlich. Ich sage nur: Manchmal wisst ihr nur wegen des Gedichts, dass ihr dem Baby Nahrung geben sollt – jedem Baby. Mehr noch: Wenn ihr nicht alle rettet, dann rettet ihr in vielfacher, vielleicht entscheidender Hinsicht niemanden, nicht einmal euch selbst. In unserem Leben und Arbeiten als Schreibende, wo wir menschenartige Figuren erschaffen, Komplexität verstehbar machen, lernen wir das.

Unser Leben und Arbeiten legt dar, warum es sich lohnt, jeden Menschen zu retten. Die Menschenrechte etablieren Prinzipien, wir jedoch gehören zu denjenigen, die Beispiele dafür liefern, warum wir die Rechte der Menschheit verteidigen und schützen. Wenn im Journalismus Empathie geweckt werden soll, dann bedient man sich unserer Techniken – man schreibt lange Hintergrundreportagen über das Leben von Opfern, protokolliert detaillierte Aussagen von Beteiligten und wichtigen Persönlichkeiten, bietet Narrative, die Menschen als Menschen darstellen. Das gehört zu einem psychologisch und emotional gesunden öffentlichen Diskurs. Je mehr humane und gehaltvolle Erzählungen jedweder Form und Gattung wir haben, desto sicherer sind wir alle.

Mitleid ist kein Wettkampfsport

Viele ideologische oder ökonomische Interessen wollen, dass wir in Knappheit leben, mit begrenzten Ressourcen, um die wir konkurrieren müssen. Doch viele der Ressourcen, die uns am meisten zu Menschen machen – Empathie, Altruismus, Erfindungsgabe, Hoffnung –, sind nicht wie Minerale oder Waschmaschinen oder irgendwas, was sich verkaufen lässt.

Wenn ich glücklicher werde, müssen Sie nicht weniger glücklich sein. Wenn wir beide glücklich sind, ist es gut möglich, dass auch andere Menschen glücklich werden. Doch wenn der öffentliche Diskurs uns konditioniert zu glauben, dass das Mitgefühl immer nur für eine Krise zurzeit ausreicht, die Hilfe nur für einen Bruchteil der weltweiten Bedürfnisse, dann müssen alle um Barmherzigkeit konkurrieren – so stehen wir alle als Verlierer da, und wie wir alle gemeinsam gewinnen könnten, wird ignoriert.

Das spielt einer Kultur der falschen Ausgewogenheit und des Whataboutism in die Hände, die autoritäre Propagandist:innen und faule Medienmacher:innen so lieben. Sie haben Mitgefühl mit diesen Menschen? Dann müssen Sie jene Menschen hassen.

Nein. Ich kann noch mehr Mitgefühl haben. Mitleid ist kein Wettkampfsport – sondern eine wohltätige Ansteckungskrankheit. Auch wenn unsere Medien den Wettstreit und Schwarz-Weiß-Denken lieben, funktioniert doch fast nichts auf der Welt so – außer tatsächlichen Wettrennen. In einer Zeit, da Journalist:innen ihren Kampf um die Wahrheit für uns mit dem Leben bezahlen, habe ich kein Verständnis für jene anderen, die mit Blick auf komplexe, schwierige Narrative beschließen zu vereinfachen, Wahrheiten auszulassen, der Macht nach dem Mund zu reden, die Aufmerksamkeit zu rationieren. Wenn etwas schwer zu verstehen ist, dann ist unsere Aufgabe, es besser zu erklären. Und nicht, den Leser:innen die Schuld zu geben.

Als Schriftsteller:innen sind wir Schöpfer:innen. Dabei geht es um die Fülle der Welt, wir machen etwas aus nichts, wir erklären den Menschen sich selbst. Dabei Kompromisse zu machen, weniger zu tun, wäre lieblos, ohne kulturelle Ambition, ohne Anspruch an uns selbst oder die Menschheit. Eine kranke Kultur, eine hasserfüllte, verdorbene Kultur – wir waren schon immer im Krieg mit Eurasien, nein, wir waren immer schon im Krieg mit Ostasien – macht uns krank.

In einer vielstimmigen Kultur, in der viele bewegende und wirkungsvolle Darstellungen der Menschheit und Menschlichkeit und unserer Wirklichkeit existieren, werden irrationale oder hasserfüllte Stimmen geschwächt. Warum sonst sollten Diktatoren Autor:innen einsperren – uns alberne kleine Autor:innen mit unseren eingebildeten Freund:innen? Weil die Tyrannei sich auf Narrative stützt, um unseren Glauben zu kapern, unsere Neigung zu negativer Beurteilung nutzt, um uns zu isolieren, zu empören, zu verunsichern und unsere Angst vor Mangel zu schüren. Wenn wir nach dem Besten streben, nach Kreativität, dem Ruf der Liebe folgen, dann schaffen wir Überfluss, Kohärenz, sich selbst vermehrende Freuden: einen Sinn für das Leben, selbst wenn wir über Trauriges sprechen.

Es gibt in Großbritannien eine wohltätige Organisation namens Arts Emergency, die ich liebe und unterstütze. Die Gründung von Arts Emergency – kurz AE – folgte einem ihrer eigenen Grundsätze: »Wenn etwas nicht existiert, muss man es manchmal einfach selbst erschaffen.« Der Verband sorgt für ein alternatives Netzwerk »Alter Herren«, damit auch die »falschen« Leute künstlerisch arbeiten und uns das geben können, was nur sie zu geben vermögen. AE ist philosophisch, emotional, praktisch, liebevoll und übermäßig erfolgreich. Wie sagt ein weiterer Grundsatz von AE: Seid großzügig. Und dann seid noch großzügiger.

Und das ist nicht bloß Theorie. Ich habe jahrzehntelange Erfahrung damit in der Praxis, und ich bin überzeugt, auch sehr viele von Ihnen haben die. Als Schreibende sind wir an neuer Literatur interessiert, wir können gar nicht anders, und so arbeiten wir mit neuen Schreibenden, die vielleicht noch etwas mehr Hilfe brauchen, die Hilfe, die ihnen das Wort geben kann. Auf dem Papier machen wir Sachen aus nichts, die erlangen eine Art Realität und stoßen in der Welt etwas an. Das hat mein Leben verändert. Ich bin nicht mehr schüchtern, sprachlos, unvermittelbar, frustriert, wütend, allein.

Schreiben schafft das, was wir brauchen, bis es in der Welt existiert

Ich habe gesehen, wie das Schreiben andere für immer zum Positiven verändert hat. Schreiben schafft das, was wir brauchen, bis es in der Welt existiert. Wir sind vielleicht pleite und erschöpft, aber wir leben im Überfluss. Wir entdecken, dass eine Familienbiografie, die nur zehn Menschen lesen, und ein wüster Roman, der zum Bestseller wird, und ein Gruppengedicht unglücklicher Sozialarbeiter:innen und die Kurzgeschichte eines einsamen Kindes – dass sie alle eine Fülle aus nichts sind, dass sie alle positive Veränderung herbeiführen, indem sie schlicht existieren.

Sie alle zeigen einen Teil des Geheimnisses, wer wir sind, vollständig und in aller Tiefe, einen Teil der unersetzlichen Wahrheit, die jede:r von uns in sich trägt.

Während der Covid-Pandemie – diesem Massentrauma für unsere gesamte Gattung –, wie haben wir da durchgehalten? Wir haben nach Schönheit, Natur, Liebe gegriffen, Regenbogen aus Kreide aufs Pflaster gemalt, online Theater gespielt, auf Balkonen gesungen, im Wohnzimmer Ballett getanzt, getrennt gemeinsam Theater gespielt. Und Wörter waren Berührung, ohne sich zu berühren. Das sind sie immer.

Die Anrufe, die Zoomgespräche, die Beileidsbekundungen auf dem, was einmal Twitter war, die Gedichte und Geschichten von Kummer und Freuden, die Fiktionen, die uns Gesellschaft leisteten – die waren kein entbehrlicher Luxus, keine kindische Vergnügung. Wörter waren eindeutig das, was sie immer waren – eine Bewahrung und Vermehrung des Lebens.

Im Lockdown schrieb ich einen Roman, der zum Teil vom Lockdown handelt. Außerdem gab ich einer Freundin den Auftrag, ein Lavendelkissen zu nähen: mit Spitze gesäumt, mit Blumen und außerdem von mir selbst gewählten Worten bestickt – I’M SORRY EVERYTHING IS SHIT. Tut mir leid, dass alles scheiße ist.

Es war für meine Mutter, damit sie in Zeiten mit wenig Grund zum Lachen doch etwas zu lachen hatte, und um ihr zu zeigen, dass ich verstand. Sie hängte es bei unseren Online-Gesprächen im Hintergrund auf, scheinbar das Dekorationsstück einer netten alten Dame. Aber sie wusste, was draufstand. Zu einer Zeit, da unsere Medien im Gleichschritt den Figuren an der Macht inbrünstig Respekt zollten, die doch eindeutig furchteinflößende Volltrottel waren, wussten viele von uns, dass ALLES SCHEISSE IST. Es lag Kraft und Erleichterung darin, das auszusprechen. Hätten laute Stimmen, wichtige Stimmen, Medienstimmen das oft genug gesagt, hätten Leben gerettet werden können.

Manchmal schaffen Schriftsteller:innen einen Satz, einen Vers, der uns Gesellschaft leistet, eine Erfahrung vertieft. Manchmal können wir auch nur Trost bieten – »Tut mir leid, dass alles scheiße ist.« Das ist der Beginn einer Unterhaltung, die womöglich in Veränderung mündet, und das zählt in einer Nation, die hinters Licht geführt wurde.

Autor:innen und Literatur verfügen über die Macht von Versprechen, Bannsprüchen, Gebeten, Prophezeiungen. Sie können auf Erfüllung pochen. Das ist sowohl wundervoll als auch gefährlich. Ich würde meinen, beim PEN muss es darum gehen, eine widerstandsfähige, organische Kultur der Fülle und der Menschlichkeit zu erhalten, der Kreativität und der ausgestalteten, stimmstarken Fiktion – nicht bloß der wiederholt gebrüllten schäbigen Lügen.

Menschen, die Schaden zufügen und andere Menschen beherrschen wollen, wünschen sich Mittelmaß und Wiederholung. Sie haben kein Interesse an einer Kunst, die nach einer eindrucksvollen Menschlichkeit strebt oder Illusionen komplexer Psychologie und menschlicher Wahrheiten erschafft, Persönlichkeiten heraufbeschwört, in die wir uns hineinbegeben, mit denen wir mitfühlen können. Sie wollen bloß schlecht gezeichnete untermenschliche Bedrohungen an die Wand malen. Wer will, dass wir weniger Macht, weniger von allem haben, der versucht uns zwischen hilfloser Wut und Verzweiflung pendeln zu lassen, an einem Ort des sprachlosen Leidens.

Die Mächtigen sind gehässig und ahnungslos

Neulich las ich Joseph Darnands Gründungsmanifest der Milice française aus dem Jahr 1943. Die Milice entwickelte sich zu einer berüchtigten Foltertruppe, verantwortlich für willkürliche Hinrichtungen und die Auslieferung von Juden an die Vernichtungsmaschinerie des Holocaust. Laut Darnan hat seine Miliz die Aufgabe, durch Aktionen der Wachsamkeit und der Propaganda das öffentliche und politische Leben des Landes zu beseelen. [nach dem frz. Original, d. Übers.] Das ist schon ein ziemlich bizarrer und unhandlicher Cocktail unterschiedlicher Elemente.

Nur durch ständige Wiederholung in einer gleichgeschalteten und unter Repressionsdrohung stehenden Öffentlichkeit kann so etwas glaubhaft werden. Er fährt fort: »A l’heure où chacun s’interroge et doute, il faut créer une MILICE pour le maintien de la France … Zu einer Zeit, da alle sich hinterfragen und an sich zweifeln, muss eine MILIZ zur Erhaltung Frankreichs geschaffen werden.«

Autoritarismus und Entmenschlichung arbeiten immer so: Ihr zweifelt, ihr fragt euch – denn wir haben euch gemacht, denn unsere Zersplitterung jeder gemeinsam anerkannten Wirklichkeit war nötig, um unsere ungeheuren Untaten zu ermöglichen, die wiederum zerstören und zersplittern werden, was das Hiersein und das Ihr-sein überhaupt bedeuten kann.

Wenn wir heute über den (Wieder-)Aufstieg des Faschismus und den beunruhigenden Mangel an Begeisterung für die Demokratie sprechen – die langsame, fehlerhafte, langweilige Demokratie –, dann wird dies als verwirrend dargestellt, als unaufhaltsam, erfüllt von der Kraft starker Männer, die starke Dinge tun. Dabei ist es nur das unvermeidliche Ergebnis einer Kultur, die zugelassen hat, dass die Wirklichkeit geschrumpft, verdreht, geleugnet wird, die Knappheit und Mangel verordnet und Elend kultiviert hat. Wir – und da schließe ich mich ein – haben eine Zeit geschaffen, in der immer mehr Menschen fragen und zweifeln. Vielleicht waren wir abgelenkt, moralisch kompromittiert, vielleicht auch verängstigt – die Gründe sind nicht wichtig –, aber wir haben nicht alles in unserer Macht Stehende getan, um eine gesunde Kultur zu erhalten. Wir haben im Dienst an den Verpflichtungen der Liebe versagt. Und zugleich haben die Medien uns erzählt: NICHTS IST SCHEISSE. Und das war eine Lüge.

Das war schon vor über 30 Jahren eine Lüge, als ich mit Schreibenden zusammenarbeitete, die mir zum ersten Mal von der Aktion T4 erzählten, dem Versuch der Nazis, in Deutschland Menschen mit Behinderungen auszulöschen – ein Übungslauf für spätere Vernichtung. Einige meiner Lernenden erwarteten schon etwas ganz Ähnliches im Großbritannien des 21. Jahrhunderts – in einem Land, das von den Vereinten Nationen wiederholt für die Behandlung der am meisten gefährdeten Bevölkerungsgruppen verurteilt wurde. Unsere Übersterblichkeit steigt, gleichzeitig werden neue Menschengruppen mit Hass belegt. Und jeder verlorene Mensch ist eine unwiderruflich verloren gegangene Welt. Jeder.

Wir leben in einer Zeit der Schrecken. Die Mächtigen sind gehässig und ahnungslos, der Zorn der Jüngeren wird genährt und missbraucht. Die Wut, die aus Propaganda, Ungerechtigkeit, Mangel und Gleichgültigkeit entsteht, wird gebündelt und zielgerichtet. Was soll ein Sonett oder ein Roman da ausrichten? Warum sollten wir nicht fragen und zweifeln und verzweifeln – wäre das nicht ganz natürlich? In Zeiten großer Verwirrung schenkt es uns Klarheit, das naheliegende Liebevolle zu tun. Wenn so viele Menschen so viele drängendere Gründe zur Verzweiflung haben, sollten wir dann nicht einfach arbeiten und Freude suchen, wir, die wir noch die Freiheit dazu haben?

Autor:innen und Literatur verändern Menschen im Kleinen, können sie stark und glücklich machen, sodass sie umfassender, offener und reichhaltiger sie selbst sein können. Unsere Persönlichkeiten sind zum Teil eine Geschichte, die aus Wörtern besteht. Wir können die Kontrolle über unsere eigene Erzählung gewinnen und nicht mehr verletzlich sein, zum hilflosen Kind gemacht, das allein im Dunkeln sitzt, während uns ein gruseliger autoritärer Papa Märchen von Problemen erzählt, die nur er lösen kann.

Alte und neue Konflikte toben in unseren Gedanken

Ich möchte mit einer Geschichte enden. Vor kurzem war ich in den schottischen Highlands in einem Literaturzentrum – und arbeitete mit angehenden Autor:innen. Wie üblich.

Der nordirische Schriftsteller Bernard MacLaverty kam zu Besuch und las uns aus einer Geschichte vor, die in den langen Jahren konfessioneller Gewalt in Nordirland spielt – ein Konflikt, der einmal endlos schien, aber inzwischen allmählich heilt. In der Erzählung kehrt eine Familie von einem fröhlichen Ausflug heim. Sie werden Zeugen, wie eine Bande paramilitärischer Gewalttäter einem Mann mit einem Hammer auf den Kopf schlägt und dabei lacht.

Das alles wird deutlich beschrieben, leise genug, dass es Schrecken erzeugt, detailliert genug, um realistisch zu wirken. Die Familie rettet den Mann. Sie lassen ihn blutend und womöglich sterbend in einem Krankenhaus zurück. Später schreibt der Gerettete einen öffentlichen Dankesbrief an seine unbekannten Retter. Und sie sind froh im Wissen, dass er noch am Leben ist. Sie sind dankbar, dass er die Geschichte erzählt hat – sie fanden das freundlich.

Wir lauschten friedlich, obwohl alte und neue Konflikte in unseren Gedanken tobten, wenn nicht gar vor unseren Augen. Bernard kam zum Ende und sagte über einen neu ausgebrochenen Brandherd: »… wir hatten eine solche Situation im Kleinen, aber klein spielt keine Rolle, wenn jemand getötet wurde …« Er sagte, was jeder Schriftsteller, jede Schriftstellerin, der oder die eine solche Bezeichnung verdient, immer im Schreiben sagt. Wir leben in einer Welt und in einem Informationskosmos, in dem Stalins Zynismus bestens gedeihen könnte – Ein einzelner Toter ist eine Tragödie, eine Million Tote sind eine Statistik.

Unsere Welt hat so viele Millionen Tote, viele von ihnen sind nicht einmal Statistik. Doch wirksames Schreiben schafft Werke und Kulturen, in denen die Toten, jede und jeder für sich, betrauert werden; wo das Universelle über das Einzelne spricht und wo es Hoffnung gibt, die noch Lebenden zu bewahren. Um einen Menschen zu retten, müssen wir uns vorstellen, was wir verlieren würden, wäre er nicht mehr da. Um unsere Gattung zu retten – wofür eine ungeheure globale Anstrengung und Erfindungsgabe nötig ist –, müssen wir begreifen, warum wir es wert sind.

Inmitten all der Provokationen und Ablenkungen, der künstlichen Streitigkeiten und der vorgetäuschten Knappheit bitte ich den PEN: Tut das, was Schriftsteller:innen tun, kontrolliert das Narrativ, durchdringt die Komplexität und die Nuancen, sprecht zu uns und für uns. Verteidigt jene, deren Leben dem Sprechen für uns alle gewidmet ist. Ich bin kein guter oder liebevoller Mensch, aber ich weiß, was wirkt – sich von der Liebe leiten lassen. Tut mir leid, dass alles scheiße ist. Aber wir können das ändern.

Manuskriptfassung der Festrede, die A. L. Kennedy am Sonnabend, dem 16. Dezember 2023 auf dem Kongress des PEN Berlin im Festsaal Kreuzberg gehalten hat. Aus dem Englischen von Ingo Herzke.

* Alison Louise Kennedy, geboren 1965, Schriftstellerin, Comedian und Außerordentliche Professorin für Kreatives Schreiben an der Universität Warwick, letzte Buchveröffentlichung: »Als lebten wir in einem barmherzigen Land. Roman« (Hanser, 2023)